二次会 買取・下取もお任せください!

- 【中古】デジタルカメラ

- 【中古】フィルムカメラ

- 【中古】レンズ

- 【中古】カメラアクセサリー

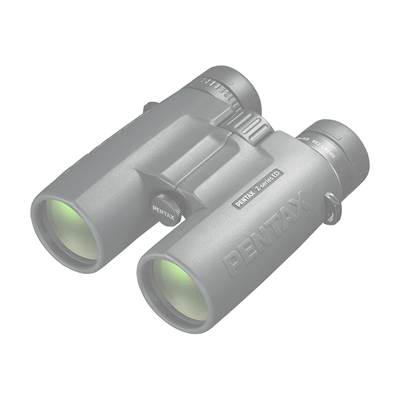

- 【中古】光学機器

- 【中古】バッグ

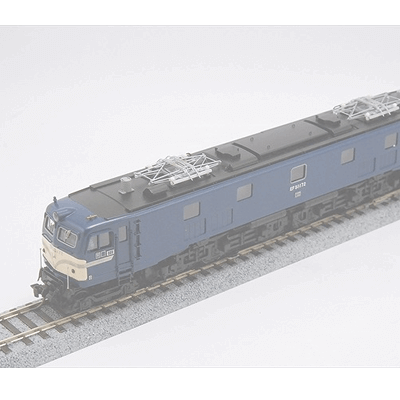

- 【中古】鉄道模型

- 【中古】筆記具

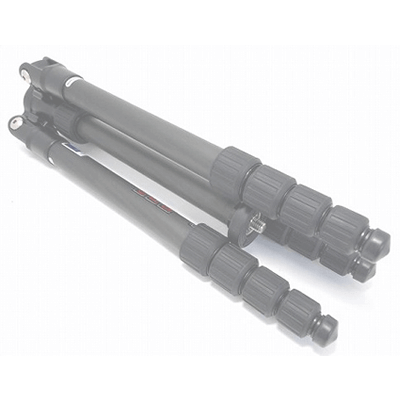

- 【中古】三脚

- 【中古】その他

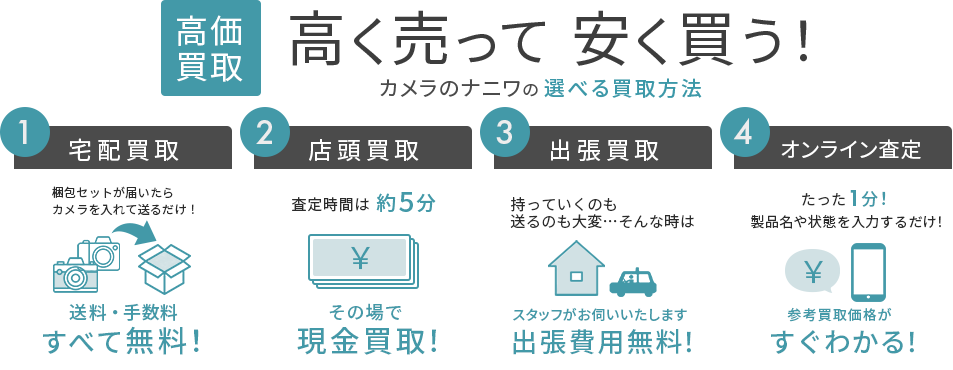

- 【買取】買取カテゴリー

- 【新品】デジタルカメラ

- 【新品】フィルムカメラ

- 【新品】レンズ

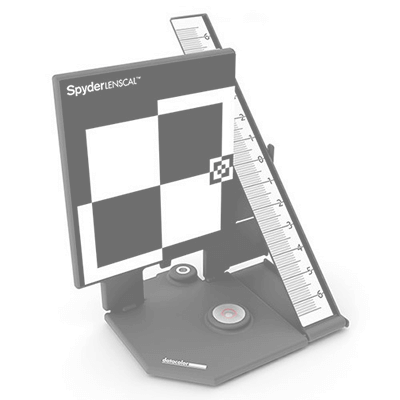

- 【新品】カメラアクセサリー

- 【新品】フィルム

- 【新品】レンズアクセサリー

- 【新品】光学機器

- 【新品】バッグ

- 【新品】プロ機材

- 【新品】メモリーカード

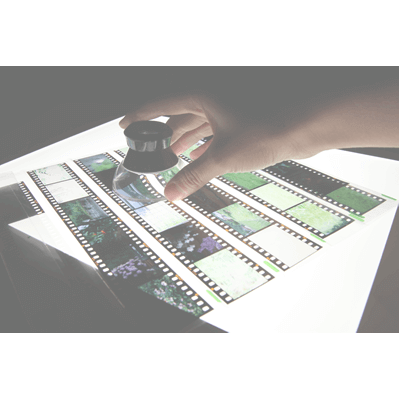

- 【新品】写真整理用品

- 【新品】防湿庫・メンテナンス用品

- 【新品】周辺機器

- 【新品】筆記具

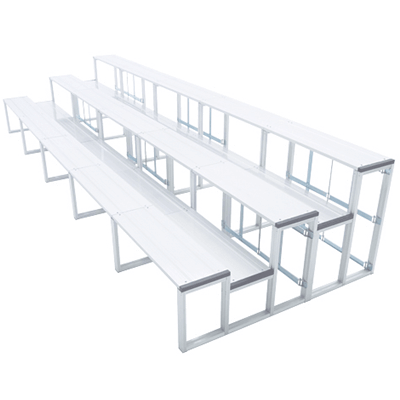

- 【新品】三脚

- 【新品】その他

- リセット

【中古】カメラアクセサリー

【買取】デジタルカメラ

【買取】フィルムカメラ

【買取】レンズ

【買取】その他カメラ関連商品

【新品】カメラアクセサリー

- 【新品】バッテリー

- 【新品】ストラップ

- 【新品】ファインダー

- 【新品】グリップ

- 【新品】ボディキャップ

- 【新品】カメラケース

- 【新品】スクリーン

- 【新品】レリーズ・リモコン

- 【新品】露出計

- 【新品】アウトドアグッズ

- 【新品】ストロボ

- 【新品】ストロボ用品

- 【新品】水中ハウジング

- 【新品】その他カメラアクセサリー

- 【新品】電池

【新品】三脚

閲覧履歴

最近見た商品がありません。

履歴を残す場合は、"履歴を残す"をクリックしてください。

偽サイトにご注意下さい

当社が運営しているオンラインショップ・WEBサイトから画像や商品情報を無断で使用している「偽サイト」が発見されました。

URLをご確認下さい。

正しいURLは = https://cameranonaniwa.jp/shop/〜

このサイトはグローバルサインにより認証されています。SSL対応ページからの情報送信は暗号化により保護されます。

カテゴリから探す

<古物商許可番号> 第621110801062号 大阪府公安委員会 株式会社 ナニワ商会

Copyright © 2015カメラ買取 / レンズ買取

/中古カメラ販売・買取 NANIWA Group All Rights Reserved.<適格請求発行事業者登録番号>T4120001086246

![[ 受付時間 ] 平日 10:00〜18:00※土・日・祝日も対応](/img/usr/footer/open_time-wt.png)