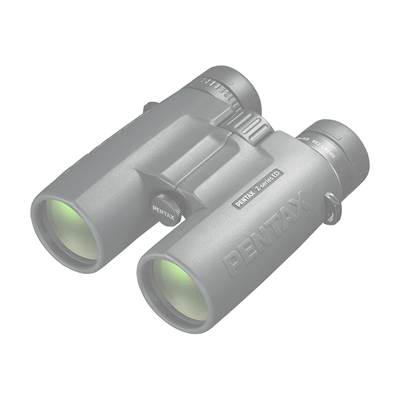

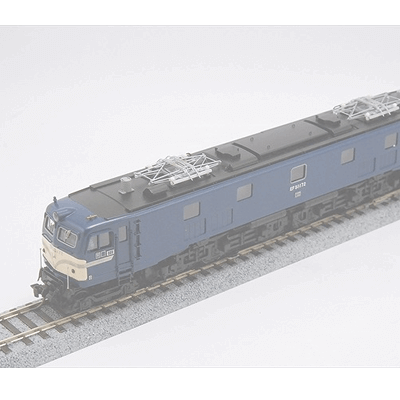

150mm�i240mm�����j 205mm�i328mm�����j 600mm�i960mm�����j

���̃����Y�̖��͉͂��ƌ����Ă�600mm�Ƃ����œ_�����I�@����̓t���T�C�Y�@�ł̘b�ŁA

APS-C�T�C�Y�̃J�����ɑ�������L���m���Ȃ�1.6�{�A�j�R���Ȃ�1.5�{�̏œ_���������̉�p�ɂȂ�܂��B

���Ȃ݂ɃL���m����APS-C�T�C�Y�@�ɑ�������ƁA35mm���Z��240mm����960mm�����B�j�R����APS-C�T�C�Y�@�iDX�t�H�[�}�b�g�@�j�ɑ�������ƁA225mm����900mm�����ɂȂ�܂��B

�t���T�C�Y�Ή������Y�ł��̂ŁA�������t���T�C�Y�@�ɑ�������̂��ǂ��̂ł����AAPS-C�T�C�Y�@�ɑ������邱�ƂŁA����ɒ��]�������Y�̐��E���y���ނ��Ƃ��ł��܂��B

����͂��̃����Y���L���m��EOS7D Mark�U�ɑ������ĕ��i�A�S���Ȃǂ��B�e���Ă��܂����̂ŁA�ʐ^�ƂƂ��ɂ��̃����Y�̖��͂����Љ�Ă��������Ǝv���܂��B

����ł́A�܂���150-600�����̉�p��r����B

���i�ŎB�e�������z�̎ʐ^�ł��B�Y�[�������L���̂Ńo���G�[�V�����L���ȕ\�����\�ł��B

150mm���ł͏]���̎ʐ^���B��A600mm���ł͒��]���Ȃ�ł͂̑唗�͂̑��z���B�邱�Ƃ��ł��܂����B

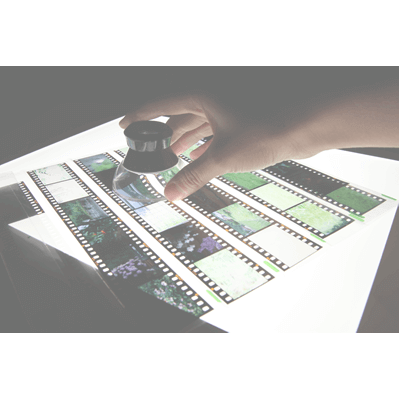

�����ʼn�p�ȊO�Ɍ��Ă������������̂��A�S�[�X�g��t���A���Ȃ����I���z�������_�ɉB��Ă���Ƃ͌����A���Ȃ�����̋����ł��B

����ł��Ă��̕`�ʁB�^������������eBAND�R�[�e�B���O�̎��͂Ȃ�ł��傤�B

![�y�V�i�z(�\�j�[) SONY FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS [SEL100400GM]](/img/goods/S/4548736058415-01.jpg)

![�y�V�i�z(�\�j�[) SONY FE24-70/F2.8 GM [SEL2470GM]](/img/goods/S/4548736019515-01.jpg)

![�y�V�i�z(�j�R��) Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED ��[�t�B���^�[�a77mm]](/img/goods/S/main_01.jpg)

![�y�V�i�z(�\�j�[) SONY FE 12-24mm F4 G [SEL1224G]](/img/goods/S/4548736058361_49a3d2e6cac540c497cc57ba4f0696d8.jpg)

![�y�V�i�z(�\�j�[) SONY FE 100mm F2.8 STF GM OSS [SEL100F28GM]](/img/goods/S/4548736054813-01.jpg)

![�y�V�i�z(�\�j�[) SONY 70-300mm F4.5-5.6 G OSS [SEL70300G]](/img/goods/S/4548736033047-01.jpg)

![�y�V�i�z(�\�j�[) SONY FE 24-105mm F4 G OSS [SEL24105G]](/img/goods/S/4548736074125-01n.jpg)

![�y�V�i�z(�\�j�[) SONY Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA [SEL35F14Z]](/img/goods/S/4548736001954a.jpg)

![[ ��t���� ] ���� 10:00�`18:00���y�E���E�j�����Ή�](/img/usr/footer/open_time-wt.png)